年末にCMOSカメラを使った場合の掩蔽観測に有用なユニットを試作しました。

なぜ、このようなものを作ったかといいますと、これまでのアナログCCDカメラに代わり、最近高感度高速特性を持つ惑星撮影用のCMOSカメラを使った掩蔽観測を行うようになってきたのですが、これにはSharpCapというソフト使い、時刻はこのソフトのTimeStampで記録していました。

ところが、このTimeStampの時刻は、PCの時刻を元にしているため正確ではありません。それゆえ、GPSモジュールを使い、PCの時刻補正を行った上、GPSモジュールのPPS信号をLEDで発光したものを、観測の前後の時間に、望遠鏡の先端にかざして撮影することで、正確な時刻補正をしていました。

ただ、常々、この作業が面倒なことと、実際の観測時とは異なる時刻に、違うフレームサイズ・レートで行うこと(1msecの時間分解能を求めるのにフレームサイズを小さくして1000fpsとか)が、実際の撮影フレームサイズ・レートに対し、正しく補正出来ているのか疑問に思っていました。

理想は、掩蔽撮影と同時に画面の横の端で上から下まで縦長にPPS発光画像が、観測画面に被らず共存することです。 (望遠鏡の先端にかざす方法は、画面いっぱいに光が広がるので、共存できない)

これを実現する方法を探してみたのですが、望遠鏡の斜め前からコリメータを使ってカメラに投影する方法

1番目の資料中に、天体撮影に使われるオフアキシスガイダーの写真があり、これを通常とは逆向きにして、ガイダーカメラを入れる方から画面の端に画像を投影しては?とありました。ただ、どうやって画像を投影するかが問題で、これは2番目の資料のアイデア(ハイゲンス接眼レンズをばらして1個のレンズを投影に使った)で行けないかなあとも思いました。

自分の持っているオフアキシスガイダーは9mm厚の薄型で良さげでしたが、プリズムを逆差し出来ない構造になっており、全体を逆向きにするには接続リングを工夫しないと難しそうでした。そこで、ZWO社のサイトで OAGの写真をみて見ると、プリズム逆差し出来そうな感じに見えました。価格も年末価格で$115だったので、思い切って発注。

投影用に使うハイゲンス接眼レンズは昔の24.5mm径(ツアイスサイズ?)のものしか無いようでしたので、いつも通っている天文台で古い望遠鏡をたくさん持っている 台長さん に、いらないハイゲンス接眼レンズもらえないかと尋ねたら、8mm,9mm,20mmの3つを分けていただきました。この中で簡単にバラせたのは20mmのものだけで、8mm,9mmは出来ず。

そうこうするうちに、ZWO社からOAGが到着し、確認すると案の定、プリズムをカメラ側に逆差し出来ることがわかり嬉しくなりました。早速、ASI290MMのT2ねじに接続、プリズムの長さをCMOSセンサの近くまで引き出し、ハイゲンス接眼レンズの片側を24.5-31.7mm変換アダプタにさかさまに入れ、OAGに差し込んでみました。

ASI290MMをPCにつないで、画像を見ると、右端から明るく光が被っていますが、なぜか差し込む光の加減で縦に直線状になるところがあります。これは!と思って、LEDを手で開口部付近をかざしながら探って観てみると、なんと光軸の中心から少し外れたところに、画面端が縦にきれいな直線状に光る場所があったのです。これはLEDの光がレンズで集光後、 ボケた 円形に形になりそれが、光軸の中心からずれたことにより、プリズムのエッジで半分に切られた状態になったと推測されます。

なお、撮影露光時間により、LEDの光量を変化させないといけないので、LEDには可変抵抗を接続したほうが良いです。

以上の様にして制作したのは下記写真になります。

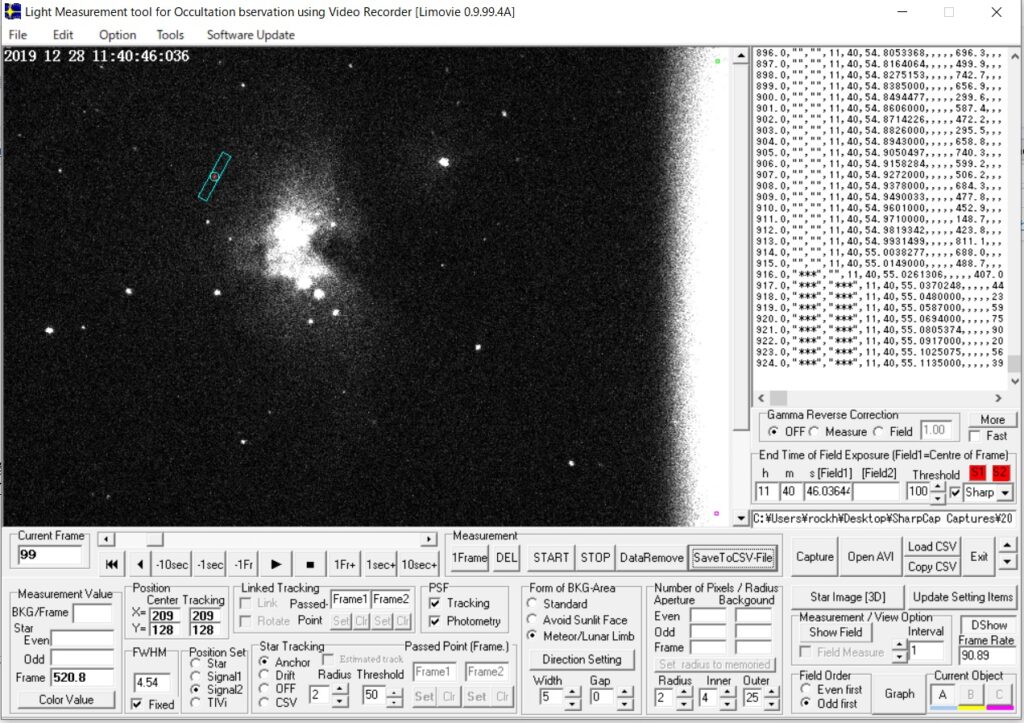

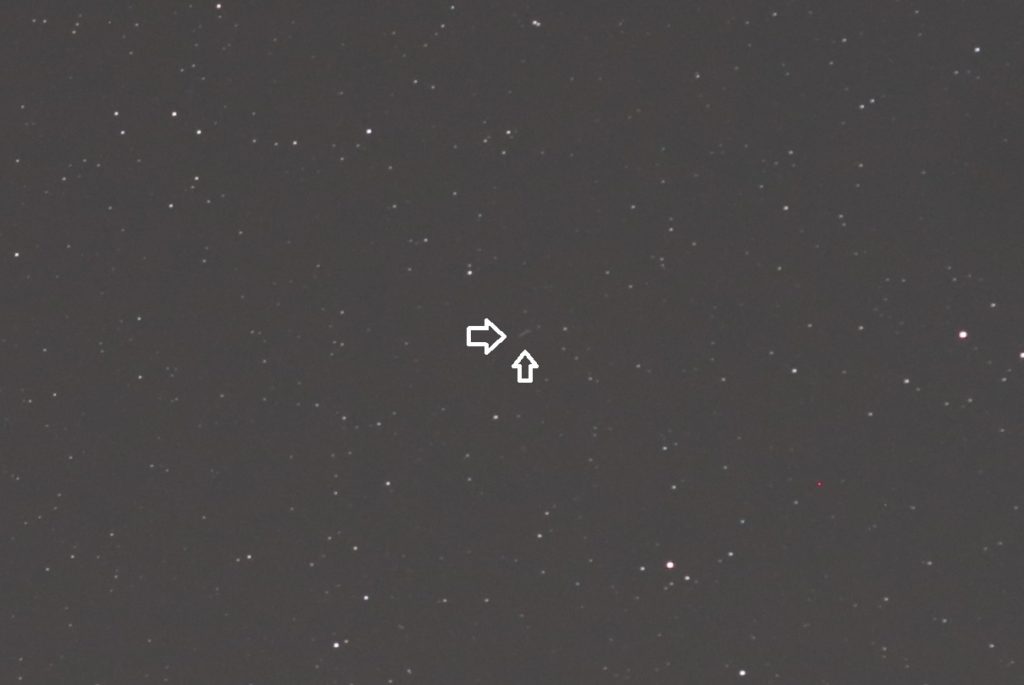

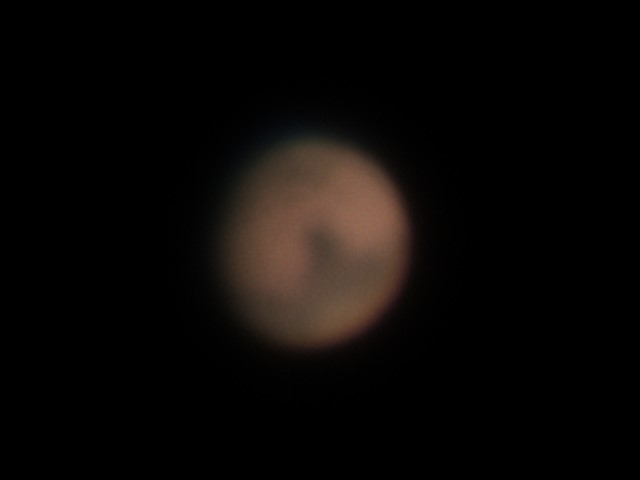

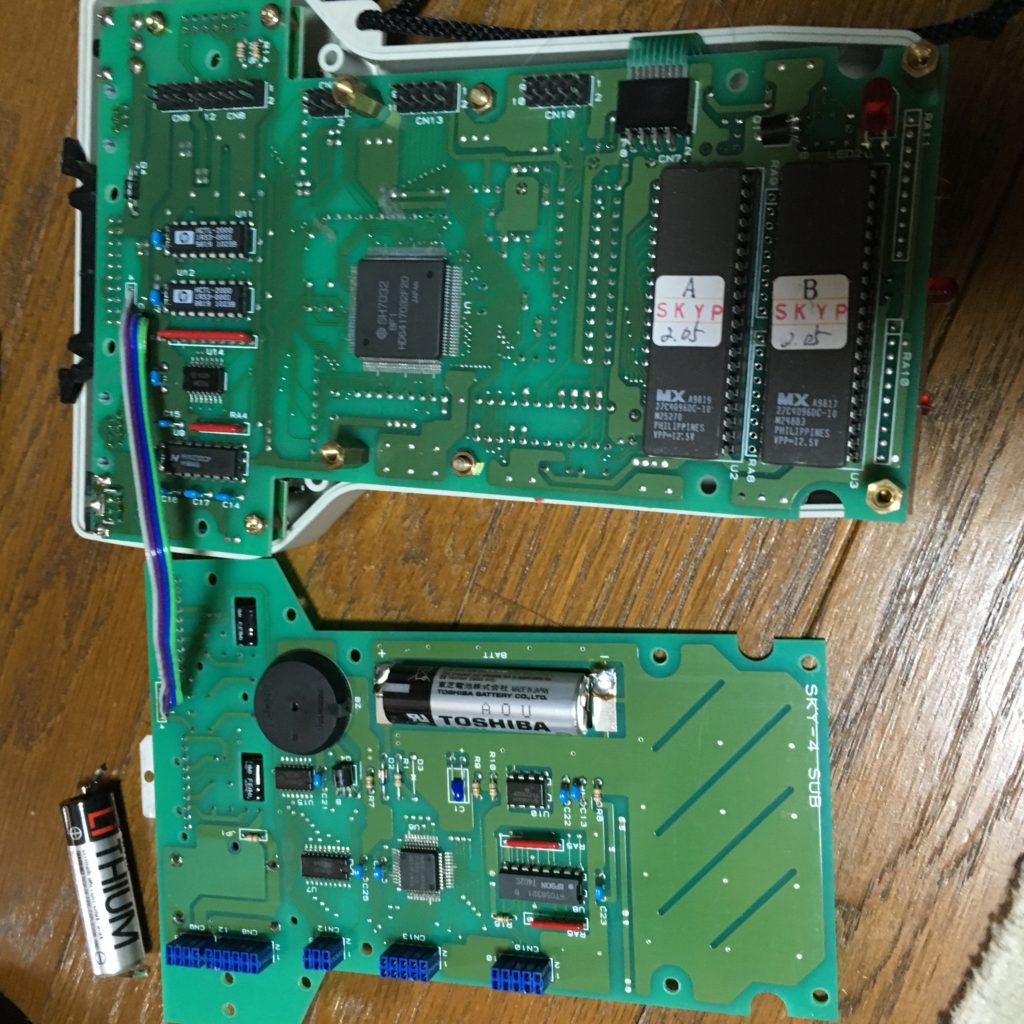

全体写真。GPSモジュールのコネクタからPPS信号を出し、光量調整用可変抵抗を経由してLEDがユニットに接続されている。 望遠鏡側から見た内部写真。OAGのプリズムが逆に向いています。 実際に空に向けて撮影した画像。PPS発光が右側に縦に見えていますが、観測対象の中央部分には光が被っていません。 現在、上記写真にある解析ソフトLimovieの作者の方が、このユニットを使用して時刻を正確に合わせる機能を作成いただいており、間もなく完成予定です。

このPPSプロジェクションユニットは、本体の入手性は良く、専門的な加工が無くて良いのですが、レンズの入手性だけがネックです。百均の双眼鏡の接眼レンズが候補ですが、固定方法が定まらず、まだ再現できていません。何か良い方法が見つかれば、紹介したいと思います。