今夜、意を決してQHY9の気密化を敢行した。

ホットメルトボンドでコネクタ基板周辺を埋めてみた。

今夜はそれほど湿気が多くないのだが、?25℃(室温ー40℃)まで一気に冷やして、1時間経つが、結露は発生していない。

ヒーターの効果もあるのかな。あと1時間しても結露しなければ、成功と思って良いかと思う。

現在、M16を撮影中だが、ガイドなしなので、NG画像多いと思う。まともな画像が得られれば、ナローのSAO画像ができる。

「機材」カテゴリーアーカイブ

QHY9 結露対策

QHY9の結露対策で、本体とFWの間にファインダー用のヒーターを巻きつけて温度下げてみた。

一気に室温から-40℃下げると、最初は良いがだんだん曇り始めた。0℃まで上げ、その後ゆっくり下げていくと、曇らない。

室温から-40℃でしばらく居ても曇らなかった。

ヒーター+ゆっくり冷却で何とかなるかもしれない。

隙間を埋めると効果あるのだろうか。。。あまりびくびくして温度下げたくない。

QHY9曇り防止をどうすべきか

先日のM16撮影の時も苦しんだのは、QHY9のウィンドウの曇りであった。

ためしに、部屋の中で冷却テストすると-20度位でウィンドウの中心付近に曇りが発生した。

エアブロアで空気を吹き付けると、さっと無くなるので、内側では無さそう。

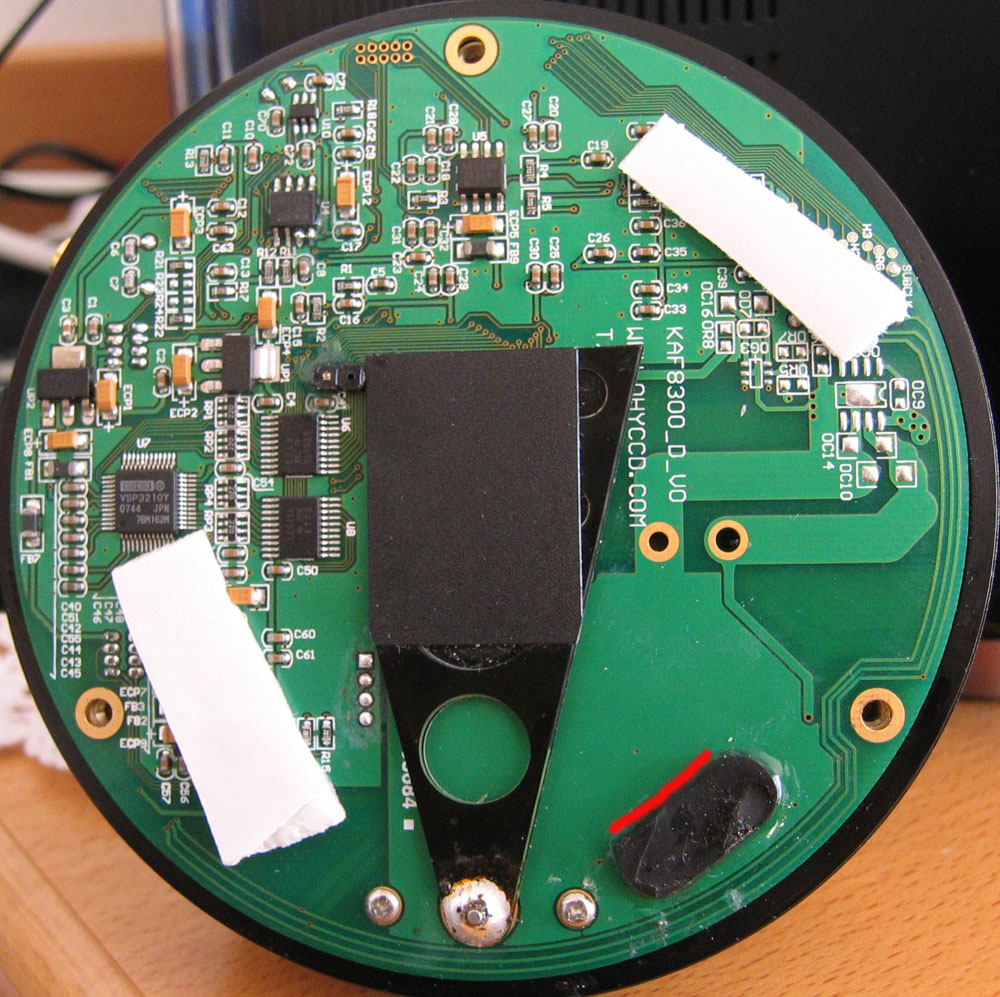

QHY9の中味は写真のように、ウィンドウの周りはスポンジに覆われているが、コネクタ部分は隙間がある。(2枚目はコネクタ付近の基板の状態。基板間の隙間が大きくコネクタ付近からの湿気が通りやすい?)

対策として、Qiu氏が言っているのは、このコネクタ付近の隙間をシリコン樹脂などで埋めてしまうというもの。

外気に触れないようにする意図はわかるが、ウィンドウ周辺の空気はある程度湿気持っているので、効果がどれだけあるかわからない。

どこかに穴を開け乾燥空気をエアポンプで送り込む方法も考えられるが、穴はあけたくない。

候補として考えるのは、細いヒーターをQHYとFWの間に巻きつけ、少し温度を高める方法。

これが効果あるか、今度晴れたらやってみるつもり。。

QHY9 Backfocusの再計算

なかなかHyperstarの周辺星像がいい感じにならないので、今一度Hyperstarで実績あるSBIGのBackfocus長さを確認してみた。

SBIGのサイトの情報では、自分の持っている旧型プレートだとST本体+CFW8Aで42.9mmとのこと。

翻って、QHY9本体はQiu氏の情報から16.5~17(15+1.5~2mm)mm、FWは表裏のアダプタ付きで実測22.5mmよってこの組み合わせで39~39.5mmとなった。

実は先日オークションで3mm厚のT延長リングを購入していた。

もしかすると、計算上これを付ければ42?42.5mmになって かなりいい感じになる?

次晴れたとき、これでやってみよう。。。

QHY9のUpper Boardはデジタル回路だけか?

表題の話とは異なるが、CLAMPについてQiu氏からForumに回答があった。

Clamp is an option for control of the star shadows after a bright star.

高輝星の後に出る星影?をコントロールするためのものとのこと。。

ところで今日、交換した従来のUpperBoardをQiu氏宛てに送った。

理由はノイズの原因を調べたいとの要請があったから。

軽かったので240円だった。

その前に、まじまじと基板を眺めてみたら[BB]と書かれたICがあった。

これってアナログICでは有名なBurr Brown?何の役割をするのだろうと型番のVSP3210を調べると、なんとCCD signal processorとのこと。これってデジタルなんだろうか?

モロにアナログ信号を処理するICのように感じるが。。

基板は多層基板ではなく2層基板であった。

QHY9 ASCOMドライバUpdate

さっき、QHYCCDのフォーラム見てみたら、TomさんのASCOMドライバが少しUpdateされた模様。

例のBlackUpperBoardに対応したLowSpeedダウンロードが先日のドライバでは、項目のみあって選択出来なかったが、今日のUpdateで選択できるようになった。

LowSpeedを使う理由として輝度の高い星の横にでる暗い線の発生対策である。

制約条件として1×1のフルサイズのみ有効になるようだ。

CLAMPの意味はまだ回答が無い。CCDの世界ではアナログ処理の一番最初のところで使われるものらしいが、どんな効果があるのか上手く説明されたものが無い。

QHY9 Black Upper Board到着!

今日やっと改良された黒基板が到着した。

早速、QH9に取り付けて、昨日と同じDark撮影し、ノイズの出方確認してみた。

結果は上々。やはり前の基板に問題があったのだろう。。

黒基板のシャッターは、磁化の影響か中途半端な位置に移動しようとする。新しいドライバーでシャッターが動作する前に閉まる動作をさせる理由はここにあるのだろう。

シャッターの動作自体はきびきびしていて、フル開放する。

いくつか設定で増えた項目が2つある。

CLAMPING:意味が良くわからない。→質問中。

転送速度:Lowが追加されたが、ASCOM版では項目あるものの、選択できない。

とにかく、バンドノイズが無くなってよかった。

これで、撮影を気持ちよく始められる。

QHY9 中味

QHY9 現況

最近QHY9を稼動させていない。

理由は、新しく出来たデジタル黒基板が到着するのを待っているためである。

4月27日(月)に発送する予定とメールでは言っていたが、今日現在まだ到着していない。

安い郵送だから日数かかっているのかもしれないが、以前の事もあるので、いつ発送したのか問い合わせメール送った。

そうこうする内に、黒基板用のドライバーがリリースされた。

主な改良点は3つ

・シャッター開く前にシャッター閉じる動作をさせる。

→カチンコ式なので、重力で動作前に開いてしまっている可能性があるため。

・輝星の後(after)にできる星影(star shadow)をなくす機能追加(小生 どんな機能か内容はまだ判っていない)

・3種のダウンロードスピード(slow,fast,slowest)に対応

と、なっている。

早くためしてみたいが、現物が来ないと何ともならない。

三〇星さんからQHYカメラのメニューが無くなっている。。